Por Vicente Adum Gilbert.

En la década de los ochenta era poco común la utilización de eufemismos para suavizar palabras o frases que eran, per se, gramatical o semánticamente correctas, costumbre que nuestro Ecuador actual, de inicios del siglo XXI, ha adoptado de los países del «primer mundo» para pretender encauzar al lenguaje dentro de la mal llamada corrección política. Así, en los ochenta, las «personas de la tercera edad» eran «viejos»; aquellas que hoy en día conocemos como «personas privadas de la libertad» eran llanos «presos» o «prisioneros»; y una «persona con limitaciones en el habla» era simplemente un «mudo». Agregábamos, eso sí, diminutivos como tímidos intentos para endulzar los crudos términos, de tal manera que un mudo, por muy viejo o alto que fuese, se convertía en un «mudito».

Un día cualquiera de mediados de la década del ochenta, apareció por nuestra casa de las Lomas de Urdesa un joven, quizá dos o tres años mayor que yo, que pedía con señas y ruidos guturales algo con qué escribir. No hacía falta mucha intuición o inteligencia para deducir que esta persona era muda y que necesitaba la escritura para poder comunicarse. Apareció un día cualquiera, como cualquier otro personaje ambulante de las Lomas de Urdesa. Apareció como Rufo, el betunero, con quien jugábamos a los Masters of the Universe separados por la reja de hierro que aislaba nuestra casa del mundo exterior, y gracias a quien aprendí que a veces es prudente desconfiar de la gente, ya que un día, mientras jugábamos con He-Man, Skeletor y compañía, vi impávido, encerrado desde mi lado de la reja, cómo se mandó a cambiar con Fisto, uno de los, en ese entonces, muñecos más nuevos de mi colección, al que nunca volví a ver (ni tampoco a Rufo). Apareció como Liderlot -nunca supe cómo se pronunciaba o escribía correctamente su nombre-, el hijo del guardián de una de las construcciones cercanas, quien jugaba fútbol con nosotros en la canchita de cemento que quedaba frente a nuestra casa, y quien, a partir de cierto día, jamás regresó a pelotear con los otros niños. Pocas semanas después nos enteramos que Liderot había muerto, víctima de un atropellamiento. Entendimos así que la vida no estaba comprada y que la juventud no era un sello de garantía de inmortalidad. Apareció como «el epiléptico», un albañil que cayó desmayado en medio de la calle Avilés, justo frente al parqueadero de nuestro condominio, atacado por su enfermedad, y a quien mi madre, sin conocerlo, dándonos una lección de verdadera caridad cristiana, ayudó a incorporarse y recuperarse, ante la mirada atónita y curiosa de los niños del barrio. «Ese man del epiléptico era un flaco abejucado, alto, de bigote presidencial, vestido con los colores ocres típicos de los cholos de ese tiempo, que apestaba a quince días», recordó años después un amigo que fue testigo de esta escena.

Como estos, hubo un sinnúmero de personajes ambulantes, que iban y venían, y en el ínterin, se convertían en parte de la experiencia colectiva de este barrio de clase media y media-alta, dejando tras su estela alguna enseñanza, probablemente involuntaria, que solo la infatigable marcha del tiempo ha sabido revelar. Pero, a diferencia de estos, el mudito nunca se fue. Llegó muy «encachinado», al estilo propio de la década, solicitando que se le regalara alguna camisa, zapatos, perfume o reloj. Debo mencionar que era bastante inusual para nosotros, y hasta sospechoso, que una persona que pedía donaciones de casa en casa se presentara vestido impecablemente a la moda -a pesar de lo notorio del desgate de su ropa-, pero estoy seguro de que la cancioncita que repetía incesantemente Alberto Cañas «Cañitas» en Telejardín, aquella cuyo estribillo decía «haz el bien y no mires a quien», había calado hondo en nosotros, y también en mi madre -quien tenía que aguantarse el mencionado programa infantil mientras cuidaba a sus retoños-, ya que le regaló al mudo algo de lo que había solicitado, acompañado de un buen plato de comida.

Al poco tiempo, el mudo regresó con una solicitud similar a la de la primera vez, y como en nuestra casa siempre había algo que ya no utilizábamos que podía ser útil para otros, se lo complació. Poco a poco, el mudito se convirtió en un amigo más, que visitaba a la familia con cierta frecuencia, y a quien atendíamos en el portal, sentados junto a él en nuestro lado de la reja, usando pluma y papel para comunicarnos. En ocasiones conversaba con mi mamá, y otras veces, conmigo o con mi hermano menor, Daniel. Incluso Marlene, la empleada doméstica que trabajaba para nuestra familia en ese entonces, se sentaba de vez en cuando a «platicar» con el mudo. Sabíamos que su nombre era Juan, que en realidad era sordomudo, que venía de Milagro y que había sido un buen estudiante en el colegio (aunque siempre me pregunté cómo un sordomudo podría estudiar el colegio en una época en que la inclusión no era la norma). Sabíamos que otras familias de las Lomas de Urdesa también lo ayudaban.

Admito que la suspicacia que había aprendido gracias al episodio de Rufo me hizo dudar sobre la condición de sordo de Juan, así que una vez me le acerqué sigilosamente, sin que él lo notara, e hice un fuerte ruido a sus espaldas, como para asustarlo, pero éste ni se inmutó, confirmado así, culposamente, su sordera. Admito, también, que en ocasiones era molestoso cuando el mudito llegaba a visitarnos, como sucede con cualquier visita inesperada que aterriza en momentos inoportunos.

En 1990, luego de 10 años de maravillosa infancia, nos cambiamos de vecindario, abandonando la casa en la que Daniel y yo crecimos, donde nacieron nuestras hermanas, dejando atrás a todos nuestros primeros amigos, de esos que fueron casi hermanos. Nunca más volvimos a saber de Juan. En un sentido poético, a diferencia de lo que había pasado con otros personajes ambulantes de las Lomas de Urdesa, el mudito nunca se fue -como ya había mencionado-, nosotros nos le fuimos. Lo que pasó después fue la vida: colegio, universidad, amigos, fiestas, trabajo, amores, desamores, matrimonio, hijos, seres queridos que se nos van, experiencias; en fin, tristezas y alegrías.

Daniel y yo fuimos siempre, incluso antes de ser conscientes de aquello, coleccionistas de nostalgias. Estas nostalgias pueden tomar diversas formas: la restauración del betamax que tenían tus padres en su cuarto; la conservación del disco de acetato de Enrique y Ana que escuchabas cuando tenías 7 años; la recordación del comercial de Frescavena que salía en TV mientras veías Mazinger Z; la de la memoria precisa de aquel día que llegó el ansiado Atari 2600… Pero nunca se me ocurrió que la casa de la infancia podría convertirse en un ítem más en una colección, a pesar de constituir esta, en realidad, el objeto máximo o el santo grial de cualquier coleccionista nostálgico. En 2013, Daniel, luego de un período conflictivo de su vida, y como una manera de reencontrarse consigo mismo, regresó a vivir a la añorada casa de las Lomas de Urdesa, aquella donde experimentamos, sin saberlo, la felicidad absoluta.

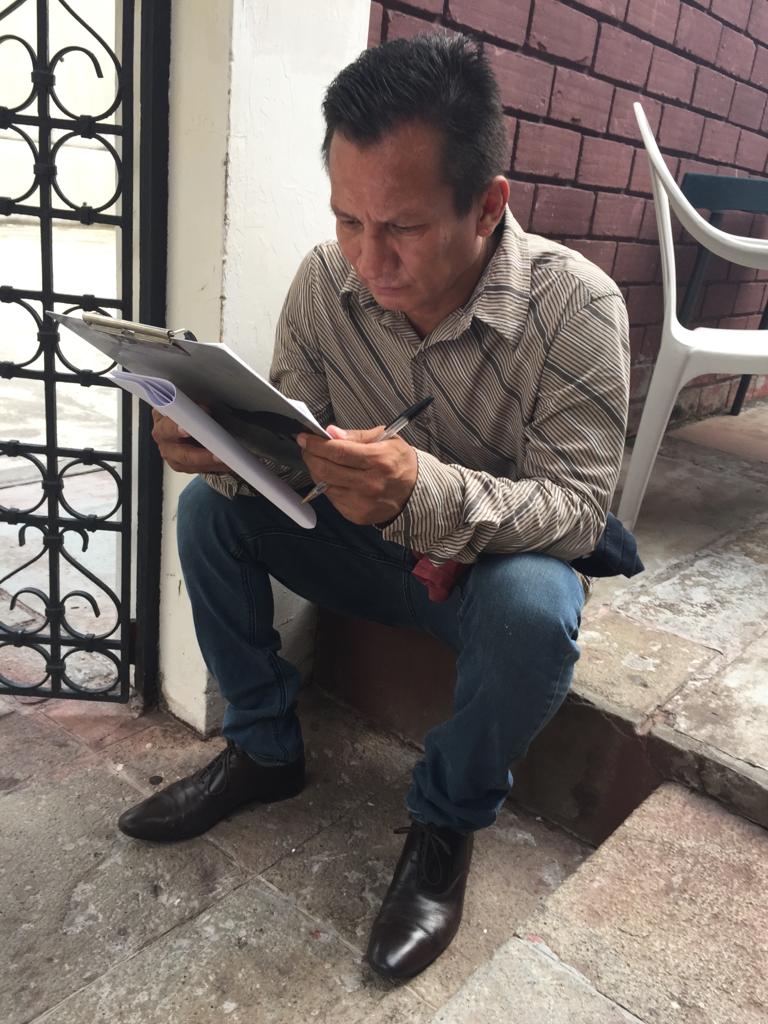

Una mañana de Octubre de 2015, alguien tocó el timbre de la casa de las Lomas de Urdesa. Cuando Daniel abrió la vieja puerta de madera se encontró de súbito con una estampa importada directamente desde su pasado: ahí estaba, parado detrás de la reja de hierro, 25 años después, tan «encachinado» como siempre, el mudo Juan, a quien reconoció inmediatamente (Figura #1). Como la última vez que se habían visto Daniel era apenas un niño de 12 años, Juan no tenía forma de reconocerlo a él. Un poco para evaluar la situación y otro tanto para ver cómo devendría este encuentro desde esa perspectiva privilegiada que confiere el anonimato, Daniel decidió mantener su identidad en reserva. Utilizando pluma y papel, intercambiaron mensajes durante varios minutos en esa visita, y luego, durante otras visitas, hasta que un día Daniel le escribió: «Yo creo que no te acuerdas, pero yo vivía aquí con mi familia en los ochentas, hasta 1990, que nos mudamos. Todos en mi familia te recuerdan con cariño y quisiera mandarles tu foto. Eres un personaje en Urdesa». El mudo Juan le respondió: «Dígame su nombre, aquí vivía una familia Adum». A renglón seguido puede leerse en la hoja que usaron para comunicarse ese día un sencillo «Yo soy Daniel Adum». Lo que siguió no quedó registrado en el papel: se dieron un fuerte abrazo fraternal, y Juan, el mudo, se puso a llorar, con esas lágrimas que son a la vez de alegría por haber encontrado algo preciado que consideraba perdido; de añoranza de otras épocas; de resignación, al ser consciente súbitamente de la inexorable marcha del tiempo; y probablemente, de gratitud con la vida. Preguntó, sentado en el portal (Figura #2), por cada uno de los miembros de nuestra familia, utilizando nuestros nombres propios, y Daniel, como buen documentalista le hizo una sesión de fotos que compartió con nosotros por el chat familiar, varias de la cuales acompañan este artículo.

Daniel, muy emocionado, hizo una publicación en Instagram ese mismo día que decía: «Él es mi amigo Juan Rodríguez. Es sordomudo. Es uno de esos personajes inolvidables que recorre Urdesa desde los 80´s pidiendo ayuda de casa en casa. Siempre elegante, pide cualquier perfumito o reloj. Él venía a la casa en la que hoy vivo y un día dejó de encontrarnos […]. Si toca su puerta, ayúdenlo y trátenlo con cariño, tiene un buen corazón» (Figura #3). A diferencia de nosotros, Juan nunca se fue de las Lomas de Urdesa, y así, se quedó grabado en el presente y en las memorias de quienes viven y vivíamos allí, siendo su enseñanza para todos nosotros algo que en realidad aprendemos en la temprana infancia, pero que tendemos a olvidar en el transcurso de la vida: que la amistad y la gratitud no tiene barreras de lenguaje, condición social ni tiempo.

Me fascinó la historia nos hace recordar a cuantas personas dejamos atrás

¡Qué hermosa historia! Así se educaba a la gente de antes, con solidaridad y afecto. ¡Bendita familia! Estos se vuelven recuerdos inolvidables y parte de nuestras vidas.

Buen relato, alguna vez mientras visitaba a panas de Lomas lo conocí también, circa 94’ puedo dar fe que el personaje es real, saludos para ti y Daniel

Muy buen relato, no creci mi ninez en Urdesa, pero mi juventud la pase ahi mas que en la ciudadela FAE donde creci mi ninez tanto en la base como la ciudadela. Gracias a los amigos del colegio los anios dorados de la juventud los pase en Urdesa, la Kennedy, los Ceibos, Miraflores hasta Puerto Azul y La Puntilla. justo despues del colegio y antes de disfrutar la Universidad emigre a USA y para mi Guayaquil aun cuando crece y se expeande permanece en la memoria como una capsula de tiempo de los 80’s. despues de 15 anios tuve la suerte de volver y lo he hecho mas seguido de lo que mi mujer que esde otro pais quisiera, El ultimo Julio estube ahi para el el primer aniversario de la muerte de mi abuelo, y recorri en bicicleta todas esa calles y lomas de esas zonas, los tiempos han cambiado, nos hemos puesto viejos, pero cada iglesia, cada esquina, cada edificio que ya no esta trae recuerdos de la mejor epoca en mi ciudad. Les pasare la historia a mis amigos, mis Chepos… tal vez alguien se acuerda del «Mudito». Gracias por traer a la memoria a tantos personajes de mi propio barrio a los cuales recuerdo con carino.

Gracias por su amable comentario. La niñez en los 80s fue realmente un tiempo mágico para muchos de nos0tros, cuyo recuerdo atesoramos en nuestras memorias. !Saludos!

Yo viví en Lomas de Urdesa y también conocimos a Juan, que buen relato me trajo recuerdos de mi infancia.

Hugo Ayala Guillén.

Hugo,

Muchas gracias por tu amable comentario. Lamento la demora en mi contestación.

Saludos,

Vicente.

❤️

Gracias por el relato. El mudito visita toda Urdesa. También lo conocí hace unos años aquí en Urdesa Central